【報告】そこにある「価値」広島から~遺構と地域の未来を語り合う場 第3回~

2025年10月12日開催

全4回企画「遺構と地域の未来を語り合う場」の第3回として、「そこにある『価値』広島から」をCREVAおおくまにて開催しました。

参加者は51名(会場参加46名、オンライン参加5名)にご参加いただき、内14名が震災前からの大熊町民または震災以降からの大熊町民の方でした。

連続でご参加いただいている方たちは特に、3回目ということもあって、熱の入った議論をされていました。ご参加くださった皆様、誠にありがとうございました。

【事前フィールドワーク】

遺構の検討の対象となる熊町小学校等の施設は、中間貯蔵施設に含まれているため、少なくとも2045年まで人が住めない区域になっており、普段目にすることが難しい状況となっています。ワークショップを行うにあたり、参加者同士の情報量の差を軽減するため、午前中に熊町小学校などの現地を視察しています。この日は希望者20名に参加いただきました。

今回も、2020年代に避難指示が解除予定の「帰還困難区域」と、熊町小学校が立地する「中間貯蔵施設」の状況の違いを知るために、熊町小学校卒業生のご自宅もご案内いただきました。震災直後の状況や避難指示下での被害、時とともに荒廃していく被災のありようなどが感じられる部屋の中を見学。避難指示の解除により建物の解体が相次ぐ傾向から、大熊町の震災前の面影が次第に感じにくくなってきているという大熊町民の思いも紹介されました。

熊町小学校では、校舎の窓から教室内を見学し、当時のままの黒板や残されたランドセル、靴が残された下駄箱などを見ながら当時の状況を紹介。校庭では、桜や記念樹を見てまわり、グラウンドで実施された運動会の様子や、熊町城や登り棒、アスレチックなどの遊具も実際に見ながら町民の思い出を紹介しました。

【ワークショップ】

◎広島の遺構保存の事例から学ぶ

今回のゲストとして、広島から多賀俊介さん(廣島・ヒロシマ・広島を歩いて考える会)にお越しいただきました。広島の原爆ドームが保存された経緯と、ご自身が市民団体として関わった旧陸軍被服支廠の保存や、被爆遺構展示館の事例をご紹介いただきました。また、今年4月に実施した広島視察に参加された遠藤瞭さん(熊町小学校卒業生)との対談も行いました。

・時代とともに変わる遺構の価値評価 [原爆ドーム]

原爆ドームが世界遺産になったのは戦後51年後の1996年。戦後80年後の今年9月18日には、特別史跡(国宝に値する)に格上げされました。このことから、「原爆ドームひとつを例にしても、時代によってこれだけ価値評価は変化する。なので、評価の判断を急いではいけない」と指摘されました。

現在、大熊町の中間貯蔵施設内に位置する熊町小学校等をはじめとする遺構について、保存活用が検討されています。一方で、原爆ドームは建物の中に入れない形の遺構となっているため、そもそも利活用の議論が起きることはなく、原爆ドームが「そこにある」という存在だけで、世界中の来訪者が原爆の悲惨さを感じる遺構となっています。これは、熊町小学校校舎の外から教室を見学しながら、当時のことや原子力災害を考えるという方法と、近しい保存活用の在り方と言えると思います。

また、原爆ドーム保存の歴史をみると、当初、市長などは保存が困難と考えていましたが、中学生をはじめ、市民の幅広い運動が大きな後押しになったことがわかります。原爆ドームでは、5年ごとに保存工事が行われており、その財源は、広島市の基金や、原爆資料館の入館料の一部など、さまざまな手段によって今日まで維持整備されていることを紹介いただきました。

原爆ドーム(2025年4月、広島視察にて)

・ありのままを展示することの難しさ[被爆遺構展示館]

多賀さんが市民の立場で、保存活用の検討に取り組まれた事例も紹介いただきました。平和記念公園内にある「被爆遺構展示館」です。展示方法は、なんと、「地面を掘って」直接見せる方法。

現在はきれいに整備されている平和記念公園ですが、原爆投下前は住宅などが密集していた町でした。当時の家屋の中にあった畳が原爆の熱で黒く焼け焦げている状態や、その土間の赤く焼けた土など、そこに人々の暮らしがあったことを伝える展示となっています。学識経験者などとともにこの検討にかかわった多賀さんは、「パーフェクトに残すのは難しいかもしれないが、残し方は準備と工夫が重要」と振り返りました。また、被爆前にここに住んでいた人の家を一軒一軒地図に再現して、原爆の悲惨さを伝えようとした元住民の方などの努力も紹介されました。

被爆遺構展示館(2025年4月、広島視察にて)

・市民と行政の協働 [広島旧陸軍被服支廠]

広島旧陸軍被服支廠は、昨年1月に国の重要文化財に認定されました。現在は4棟すべてが残され、耐震工事を行っています。しかし、かつて耐震の問題があるとして、広島県が「4棟中1棟をのこす」と発表し、一時は解体される方向でした。大きな方向転換は、なぜ起きたのでしょうか。

被服支廠の現場で被爆され、証言活動をされていた故・中西巌さんを中心に、「全棟保存」を求める声が全国から集まりました。被服支廠は、軍隊の施設であり、被爆建物であり、原爆投下後は多くの被爆者が避難して多くの命が失われた臨時救護所でもあります。だからこそ「全棟を残さないと規模感が伝わらない」という、とても力強いメッセージは、全国から広く賛同者を集めました。そのこともあって、この検討には、県の中で担当部署がつくられ、県の担当者と市民との対話が進んだとのことです(詳しくはアーカイブをご覧ください)。

多賀さんからは、証言活動に長年取り組まれた中西巌さんなどの被爆者の方たちの存在と、行政と市民が協働することの大切さを指摘されました。

広島旧陸軍被服支廠(2025年4月、広島視察にて)

・遠藤瞭さん(熊町小学校卒業生)と多賀さんの対談

遠藤さんからは、「熊町小学校を残したい気持ちがあるが、“残してほしくない”という気持ちの人や、自分と異なる意見の人とどう向き合えばいいか」という切実な質問が投げかけられました。多賀さんは、広島旧陸軍被服支廠の事例として、故・中西巌さんの継承活動にかかわる若者たちがいたことや、多賀さんら市民団体が、勉強会やフィールドワークを重ねたことを紹介。関心のない人たちにも働きかけたとのことで、被服支廠の近隣住民の中では、「はじめは必要ないと思っていたが、話し合いの機会に参加して大事な建物だと気づいた」という市民の変化も見受けられたといいます。

広島と福島では、起きたことや社会情勢は全く異なりますし、今回紹介した遺構保存の事例は、市民の立場から紹介いただいたことなので、これらの要因だけが保存へ導いたわけではありません(関心のある方はぜひ調べてみてください)。

しかし、被爆者や市民の力が、広島での遺構保存のプロセスや残し方に影響しているのは間違いありません。それは、核兵器廃絶や戦争反対の想いを、世代を越えて市民が主体的に発信し、全国・世界からの共感を得てきた背景があるはずです。福島では、原子力災害の経験や原因をどのように整理するのか、まだ道半ばな状況です。

遠藤さんは、「熊町小学校をどう残すかを考えていく上で、原子力災害によって“何を伝えるのか”今後考えていきたい」と感想を述べました。

多賀さんは、午前中のフィールドワークに参加した感想として、熊町小学校について「震災直後からは(私物の持ち出しにより)様子が変わっていると聞いたが、それでも震災のときの様子がそのまま伝わってくる」と評価。広島には、爆心地に近い袋町小学校や本川小学校では、当時の校舎を一部保存し、資料館として利用しています。その上で、「そこには原爆投下時の子どもたちの様子は直接的には残っていない。そう考えると、熊町小学校の姿は広島にもない重要な場所になっている」と力強い言葉をいただきました。

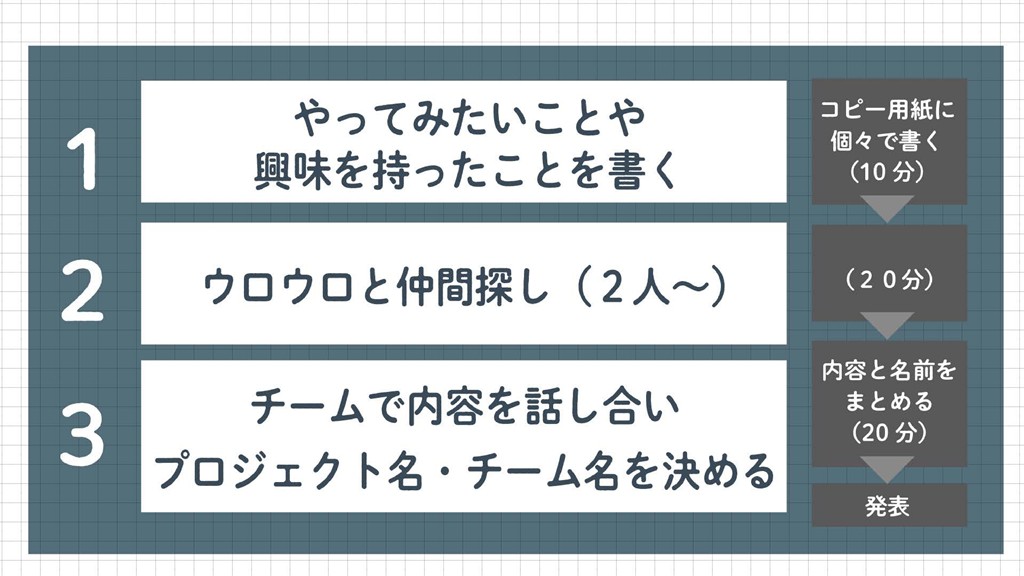

◎「呼び合う仲間」対話ワークショップ

今年度、中間貯蔵施設に含まれている6施設は、施設調査が行われるとともに、町民を含む会議体により保存計画の方針が決められます。今後の議論において、費用面などの合理的な情報だけではなく、保存する意義などの要素を民間で考え、町に提出するためにワークショップを実施しています。

第1回・第2回に引き続き、藤城光さんにファシリテーターとして協力いただきました。また、日本ファシリテーション協会の田坂逸朗さんには、ワークショップの進め方について事前にご相談する機会をいただき、多大なるご協力のもと、今回のワークショップを実施することができました。

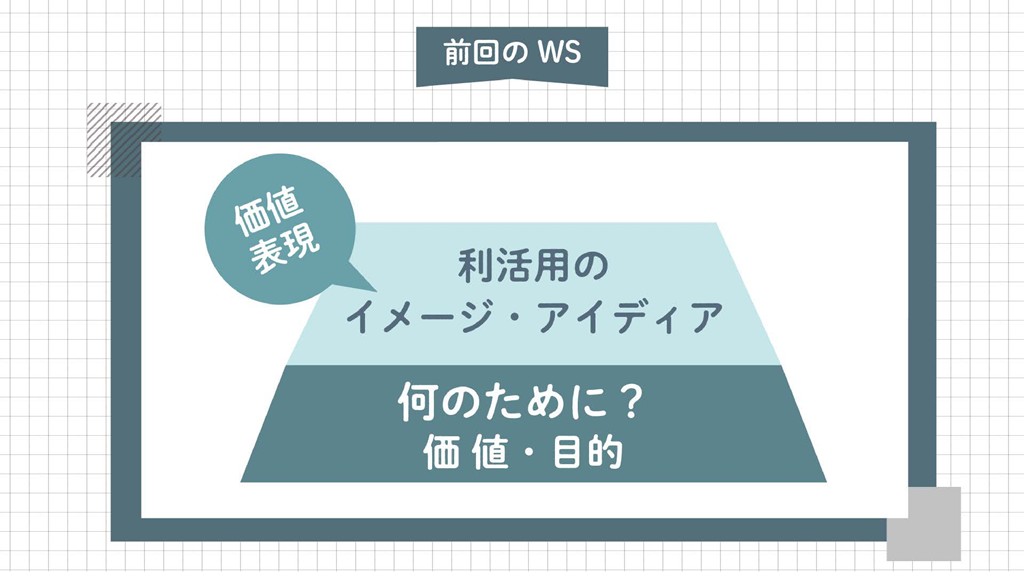

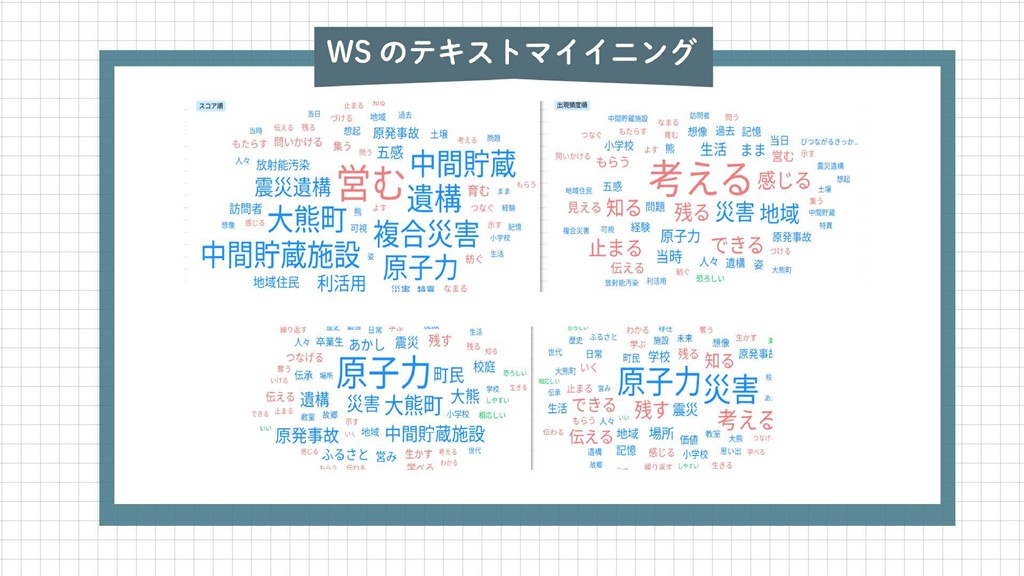

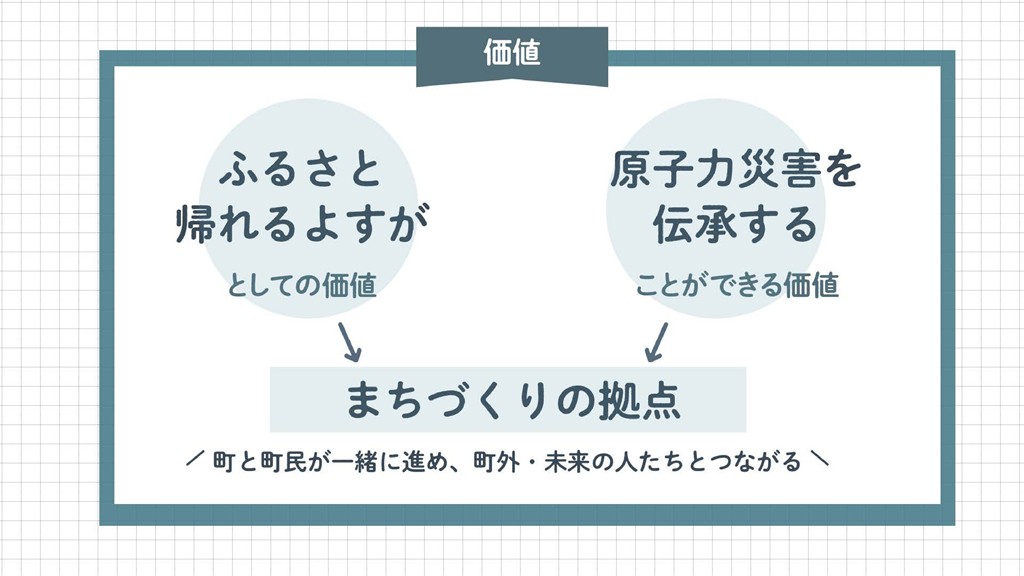

第1回において、熊町小学校の価値が「コミュニティ内部における価値(ふるさとを思い出す・帰ることができる場所)」と「未来や全国における価値(原子力災害を伝え・考えることができる場所)」の2つに大きく分類されたことにより、第2回では、コミュニティ再生や学びの場としての活用方法のアイデアを話し合いました。

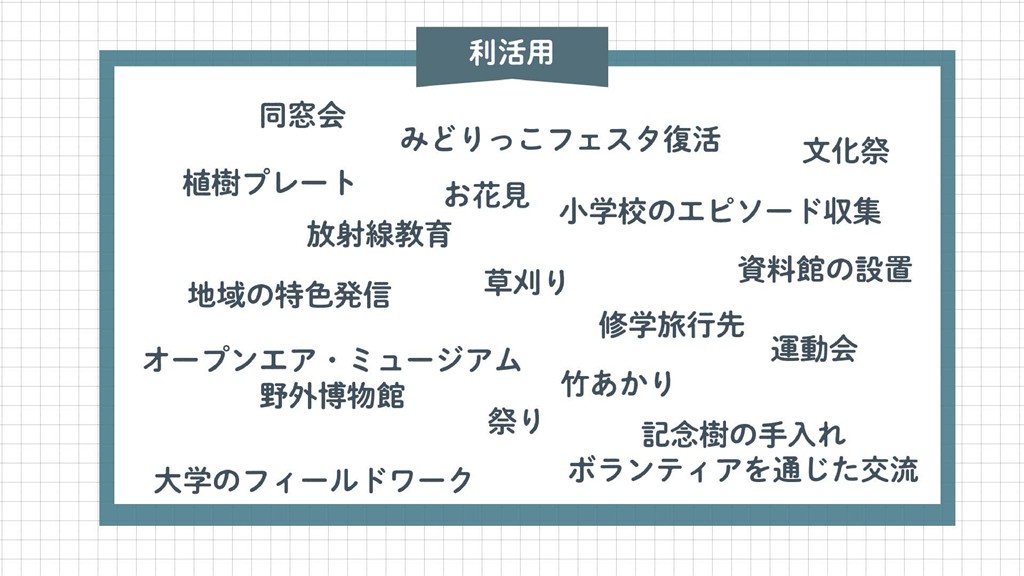

地元町民にとっても、町外の人や未来世代にとっても大切な場所であるからこそ、対話する機会を創出しつづける必要があります。今回は、関心ごとや実践したいことが近い人と深く対話するワークショップ「呼び合う仲間」を行いました。グループに分かれたあと、考えたいことや活動内容、プロジェクト名を話し合い、全体共有を行いました。

震災を経験していない世代に想像するきっかけを提供するプロジェクトや、大熊町だけの問題ではなく国や世界の問題として議論したチーム、行政との良好なコミュニケーションを図ることを検討した町民の皆さんなど、熱心な意見交換が行われました。

***

現在の広島に至るまでにさまざまな背景があると思いますが、被爆された方や市民の揺るぎない想いや継承活動によって、醸成されてきた文化なのだろうと改めて実感しました。一方で、広島でも保存できなかった施設や樹木があるというお話しから、大熊町内だけではなく、全国や世界に認められる存在意義を見出す必要があると感じます。そのためには、町民や現代に生きる人々とともに、「どのような地域だったのか」「原子力災害でなにが起きたのか/なぜ起きてしまったのか」「後世に何を伝えるか」意見を交わし、対話する機会を創出することが求められています。また、熊町小学校などの遺構を有効に保存するためには、行政と町民が対話を重ね、協働することの重要性を確認しました。

戦後80年が経過しても、原爆被害の実相、また、戦時中どのような地域社会だったのかなど、多方面から学ぶことができる広島。全国・世界から価値が認められている広島の遺構保存の取り組みを学ぶことは、熊町小学校等の遺構が保存された未来を想像するために、有効な機会となりました。対話ワークショップでは、参加者自身の立場や属性、経験したことや得意分野などを踏まえ、より具体的に意見交換をしている姿が見受けられました。今回でワークショップは終了(第4回はシンポジウムのため)ですが、熊町小学校等の中間貯蔵施設内の遺構保存活用の検討に、町民や全国の方とともに、より主体的に考える機会を、今後もつくっていきたいと思います。

当日の様子は、YouTubeにてアーカイブ映像をご覧いただけます。

【企画の背景】

東日本大震災被災地などの各地で、災禍を後世に伝えるための遺構整備が行われており、2025(令和7)年度には、大熊町の中間貯蔵施設内の6施設(以下、旧熊町小校舎等)でも、町による保存・活用に向けた検討がなされる方針が報道されています。町は2025年秋頃より、町民や学識経験者を交えた協議会を設置し、町内外の意見をまとめる方針です(「福島民報」2025/4/25他)。

これまで私たちは、町が検討の対象としている旧熊町小校舎等を、津波災害と原子力災害の伝承のための大切な場ととらえ、伝承活動の実践を行ってきました。そこで町の検討に先立ち、旧熊町小校舎等の保存・活用について、「保存」か「解体」かの単純な二択ではなく、より多様な意見や想いを共有するために、特別企画 「遺構と地域の未来を語り合う場」を全4回シリーズで、おおくまふるさと塾とともに開催しています。

この特別企画は、旧熊町小校舎等の遺構が、現在生きている人たちや次世代にとってどのような影響をもたらすのか、あるいはどのような価値があるのか、まずは多くの声を集め、共有・発信し学びあいの機会となるよう実施しています。また、この企画で共有された意見は、今後の中間貯蔵施設内の6施設の保存・活用の議論がより充実したものとなるよう、町と共有します。

【今後の予定】

第4回10/19(日)シンポジウム

@Linkる大熊 多目的ホール(大熊町大川原字南平1207-1)

https://okuma-future.jp/news/2025/08/post-271/

※本事業は、3.11メモリアルネットワーク基金助成事業、Civic Force「NPOパートナー協働事業」として実施しています。