【報告】第6回「大熊未来塾で伝えたいことを考える会」

2025年2月1日~2月2日開催

昨年6月から実施してきた本企画。今年度最終回となる第6回は、メンバーと時間をともに過ごすため、1泊2日の合宿形式で行いました。

前回に引き続き、花崎攝さんにご協力いただき、とても充実した時間となりました。

今回のテーマ。

大熊未来塾が「学校」のようなものをつくるとしたら、どんな夢を描くか?

と言っても、わたしたちの活動する地域は大熊町の中間貯蔵施設に含まれている地域。なぜ学校?と思われるかもしれませんが、そもそもの大熊未来塾が立ち上がったきっかけともつながります。

大熊未来塾は、2011年3月11日津波に襲われ、原子力災害で人命の捜索すら許されず、その後住むことも許されていないこの地域を、「慰霊と伝承の場」として人々が集い、過去から学びあうことのできる文化を醸成したい、という思いで立ち上がりました。

今回のワークショップでは、つくりたい学校のイメージに近い「シューマッハ・カレッジ(※)」のインタビュー記事(「スモールイズビューティフル」を実践する大学院、シューマッハ・カレッジ)を読み、大熊未来塾だったらどんなことをしたいか、どんなコンセプトを掲げるか、というテーマでみんなで話し合いました。

※シューマッハ・カレッジ設立理念

“21世紀を生きるために必要な実践スキルや、戦略的思考を学生に提供する”。この理念には、発起人であるシューマッハが提唱した“スモールイズビューティフル”や、クマールが提唱した3S(Soil, Soul, Society:土・魂・社会の関係性を取り入れた実践)と3H(Hands, Hearts, Heads:頭・心・手を統合した学びの実践) が反映されている。参考にしたインタビュー記事はこちら

放射能汚染があるのではっきり言うと難しいことも多々あります。しかし、実現可能かどうかは一旦置いておいて、ざっくばらんにアイデアを出し合う時間はとても豊かでした。

人間は忘れる生き物であり、社会の維持とともに、あの複合災害が忘却され、地域が消失したことすら忘却されていくことは、抗いようのない事実。(もちろん、継承活動をつづけて抗い続けるのだけど。)

でも、「学校のようなもの」に集う人々が得る学びに、その記憶が要素として構成されるなら、将来のこの地域の文化や暮らしに未来に望みを託し、失われた地域の記憶、災禍の記憶がのこるのではないか。この経験があったからこその地域づくりにつながるのではないか。と、わたしは思うのです。

ワークショップでは、地元メンバーから「震災前はここに○○があった」「ここには栃の木が自生している」「昔この海岸沿いで塩炊きがされていた」など地域にのこる要素を活用しつつ、「ここで○○さんをゲストに呼ぶといいかも」「ある資源を必要な分だけつかってモノづくりしたい」など出し合いました。

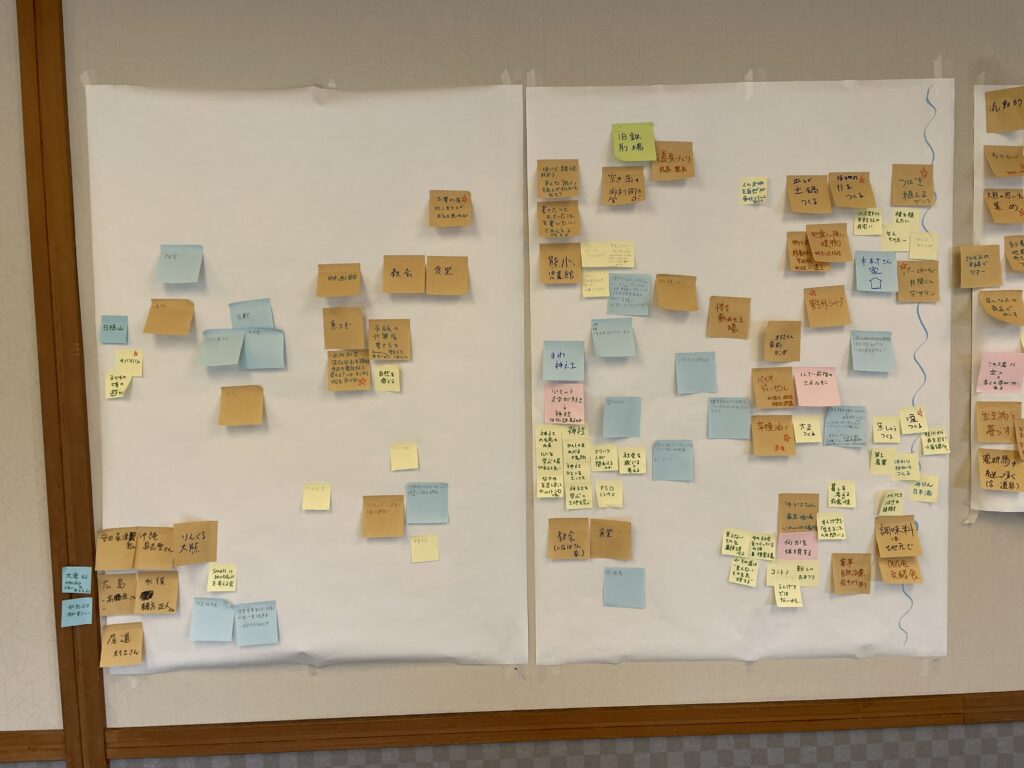

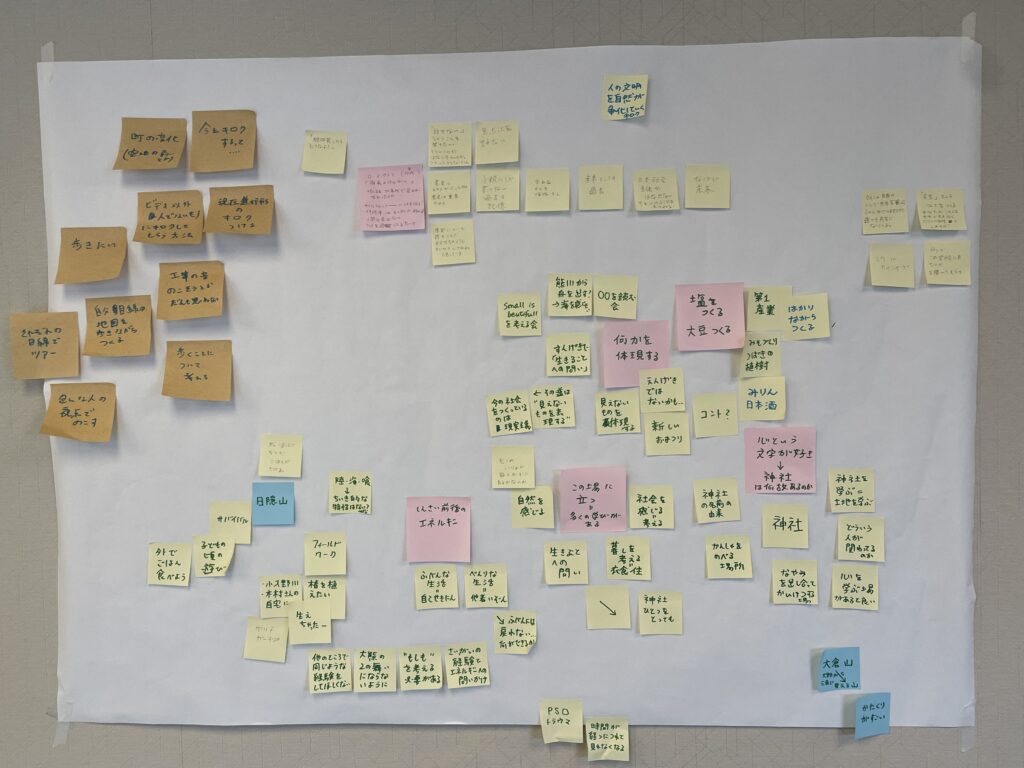

一部の命に負荷をあたえない暮らしの実践や、地域の記憶を生かした学びの機会など、模造紙はポストイットでいっぱいに。

「でも、汚染されているから、現実的には難しいね」

話し合いの中で、地域の豊かな自然環境をよく知っている地元メンバーのひとりが、とても悲しそうな目をしながらこぼした言葉。

ワークショップ終了後にはこんなメッセージをみんなに送ってくださいました。

“(中間貯蔵施設内に位置する)熊町小学校の存在は、原子力発電所の事故を伝える最たる場所と思っております。

不確定な廃炉が無事に終了した場合に、何事もなかった如く万歳されては、事故後の私達の苦難が消されてしまいかねません。

帰る事が、許されないどころでなく、諦めされなおかつ、なかば奪われ中間貯蔵施設になってしまった場所なのです。”

災禍の経験や前後の人生や思いを受け取り生まれる対話。決して過去の時間軸で語っているのではなく、終わったこととして語るのではなく、その声は生きている。

原発事故後、別の地域で暮らしながら、生まれ育った地のことを想う彼の声。今を生きるわたしたちは、このような声を受け取り、過去としてではなく、現在進行形で生きた声として伝えていくことが大事だと、あらためて感じました。

夜は、ひとりのメンバーからこんな声もありました。

「きっと、“他者理解”について話し合われているのだと思う」

他者を理解する。理解するために耳を傾ける。そんな簡単なことができる人が増えれば、小さな声に耳をすまし、奪い合うこともない、もっと豊かな社会につながるのかも。ふと、わざわざ大熊の語り部ガイド中に遠いパレスチナの情勢に触れる木村を思い返す。

彼はおそらくそんな意味で発した言葉ではないと思うけど、なにかすごく大事な言葉だったような気がして、自分が忘れてしまわないようにここに記します。

それに、模造紙に貼ってあるみんなのアイデアが語り部らしい言葉があまりなくて、もしかしたらそういうことかもしれないなあ、と将来の「学校のようなもの」をふわふわと想像しています。

合宿は初日の午後から、夜の宿での時間、2日目の午前中と、長時間にわたる合宿でしたが、あっという間の時間。コンセプトは決まらず来年度に持ち越しになりましたが、何度も何度も語り合いたいテーマでした。

中間貯蔵施設内にこだわっていなかったため、アイデアの中には、意外と今からでもできることもあり、来年度から一般参加も含めていろいろできるのではないかと、すでにワクワクしています。

今後の活動をお楽しみに。

<ゲスト>

花崎攝さん(シアター・プラクティショナー/野口体操講師)

ロンドン大学ゴールドスミス校芸術学修士。演劇を通していろいろな人が出会い、社会や自分のことについて、いつもとは違った仕方で、共に考えるようなプロジェクトを多数行っている。最近の主な仕事に「地域の物語ワークショップ」シリーズ(世田谷パブリックシアター)、「みんなでワークショップ」シリーズ(NPO法人ぷかぷか)、コーディリエラ(フィリピン)の環境演劇ワークショップシリーズなど。アジアミーツアジア運営委員。演劇デザインギルド所属。