【報告】第5回「大熊未来塾で伝えたいことを考える会」

2025年1月13日開催

今回は花崎攝さんをゲストとしてお呼びしました。前半は大熊の町中で音のワークショップを行い、後半は「忘却の野に春を想う」(姜信子・山内明美著)の中の文章を皆で朗読し、それについて話しあう時間を過ごしました。

<音のワークショップ>

前半は、大熊町の本屋「読書屋 息つぎ」の敷地をお借りし、今の大熊町の音を聞き、奏でてみるワークショップを行いました。

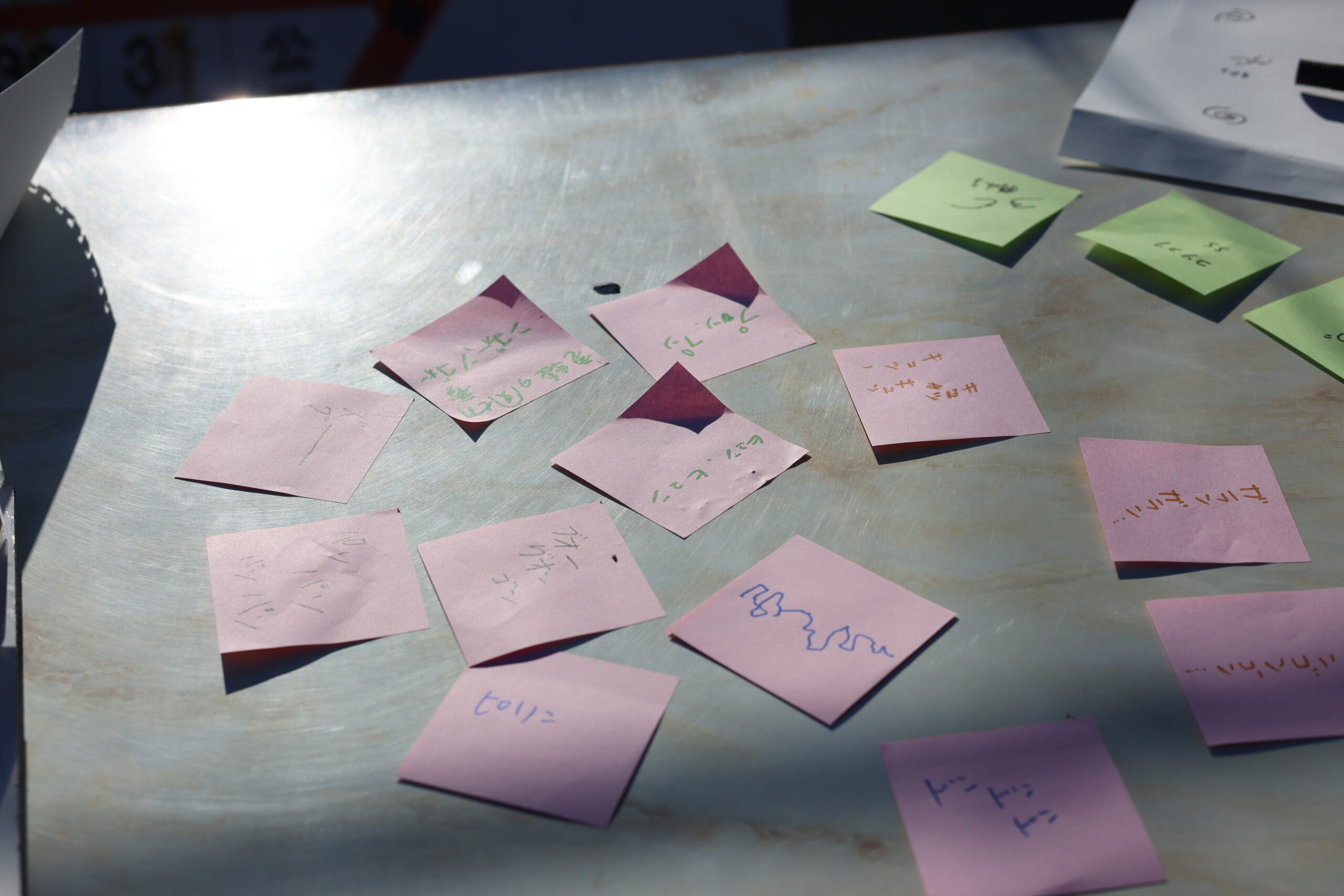

このワークショップはカナダの現代音楽家、レイモンド・マリー・シェーファーのメソッドに則ったものだそうです。町の発展と共に、町場で聞こえる音は変わっていく。音の観点から、環境を見直してみよう、音から風景を考えてみようというという試みでした。たくさんの変化が日々起こっている今のこの大熊町の「音」はなにか、まずは耳を澄まし、聞こえてきた音のメモを取りました。その後、聞こえた音を自分の声や身体を使って再現し「大熊町の今の音」を皆で奏でてみました。

祝日にも関わらず、工事の音が様々な場所から聞こえました。音の記憶というものは、一番に消えていくといいます。昔はどんな音が大熊町で流れていたのでしょうか。

<「忘却の野に春を想う」を読んで語る>

後半は屋内に移動し、皆で「忘却の野に春を想う」の一部を抜粋し、朗読しました。「忘却の野に春を想う」は、姜信子さんと山内明美さんの文通からなる本で、私たちが今立っている時代はどのような時代なのか、様々な観点から語られています。

朗読の後は、その中で気になった言葉や、わからなかったこと、思ったことをお互いに共有しました。

今回読んだ箇所では、宮沢賢治の詩集「春と修羅」の中に収められた詩の一つである「原体剣舞連」、緒方正人さんそして石牟道子さんについての話を通し、「近代」と「いのち」という言葉についてが語られていました。

その中で一つ話題に上がったのは、「近代」とは何か、そして近代の「いのち」と宮沢賢治のいう「いのち」の違いは何か、という話。賢治のいう「いのち」は関係性の中にあって、近代の「いのち」はより個人的で、数的な価値になっているのではないか、という声もありました。

”もはや近代そのものである私たちが「打つもはてるもひとつのいのち*」と歌えば、それは共倒れの「近代」の賛歌、「春」なき「修羅」の歌でしかないでしょう”(p26「忘却の野に春を想う」)

*「原体剣舞連」の中の一節。

こちらは本の中の姜信子さんの言葉です。この言葉のように「私こそが近代そのもの」であるとしたら、近代そのものである私ができることはなんだろう。たくさんの自己矛盾を抱えながらも、向かう方向を模索していけたらと思います。

「忘却の野に春を想う」、とても興味深い本なので、よければ読んでみてください。

<ゲスト>

花崎攝さん(シアター・プラクティショナー/野口体操講師)

ロンドン大学ゴールドスミス校芸術学修士。演劇を通していろいろな人が出会い、社会や自分のことについて、いつもとは違った仕方で、共に考えるようなプロジェクトを多数行っている。最近の主な仕事に「地域の物語ワークショップ」シリーズ(世田谷パブリックシアター)、「みんなでワークショップ」シリーズ(NPO法人ぷかぷか)、コーディリエラ(フィリピン)の環境演劇ワークショップシリーズなど。アジアミーツアジア運営委員。演劇デザインギルド所属。