【報告】のこされた学校から「記憶」をたどる~遺構と地域の未来を語り合う場 第2回~

2025年9月6日開催

遺構と地域の未来を語り合う場の第2回として、「のこされた学校から「記憶」をたどる」をCREVAおおくまにて開催しました。

会場参加60名、オンライン参加14名の合計74名(内11名が震災前からの大熊町民または震災以降からの大熊町民)にご参加いただきました。お忙しい中、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

【事前フィールドワーク】

遺構の検討の対象となる熊町小学校等の施設は、中間貯蔵施設に含まれているため、少なくとも2045年まで人が住めない区域になっており、普段目にすることが難しい状況となっています。ワークショップを行うにあたり、参加者同士の情報量の差を軽減するため、午前中に熊町小学校などの現地を視察しています。この日は希望者39名に参加いただきました。

熊町小学校の建物の中には入れませんが、窓から教室内を見学するだけでも震災当時のことや、原発事故によって当たり前の暮らしが奪われたことを想像することができます。グラウンドは草木が生い茂ってしまっていますが、「熊町城」という看板のついたジャングルジムや、熊町幼稚園の「おじさんもみじ」など、思い出の場所を紹介しました。

また、2020年代に避難指示が解除予定の「帰還困難区域」と、熊町小学校が立地する「中間貯蔵施設」の状況の違いを知るために、熊町小学校卒業生のご自宅もご案内いただきました。避難指示の解除を迎えた際、家屋などの建物の解体は避けられない決断であり、町内に震災前からある公共施設の価値が相対的に高まっているということも実感できる機会となりました。

【ワークショップ】

◎佐藤敏郎さん(大川伝承の会)と遠藤瞭さん(熊小卒業生)の対談

今回は、石巻市震災遺構大川小学校で語り部をされている佐藤敏郎さんをゲストにお招きしました。震災当時、大川小学校に通っていた佐藤さんの娘さんが、津波により犠牲になりました。佐藤さんは語り部ガイドとして、全国からの来訪者へ語りつづけています。

対談では、まず、遠藤瞭さん(熊小卒業生)から、熊町小学校の震災前の思い出やこれから遺構としてのこしたい思いが共有された上で、遠藤さんが聞き手となり、震災遺構大川小学校の事例や、地域住民の想いを伺いました。

・遺構保存をめぐる議論

たくさんの命が失われた大川小学校の遺構化について検討がはじまったのは、2015年頃から。震災後まだ間もない時期だったので、「つらいから見たくない」「災害危険区域(人が住めない地域)なのに残してどうする」という声が多数あったと言います。その中で、卒業生が「思い出の校舎を壊さないでほしい」と涙ながらに訴え、市長にその声が届いたことなどで遺構保存・整備が行われました。

世間的には感動的なドラマとして語られることもありますが、佐藤さんは、「議論が不十分だった」と振り返ります。冷静な判断ができる時期でもない中、簡単に解体に向かいそうだったところに、卒業生である子どもたちが震えながら訴えざるを得ない状況をつくってしまった。

地元の人たちにとって「大切な場所」であることは共通しており、その延長線上に「解体してほしい」という思いと、「保存してほしい」という思いがあったはずで、もっと混ざって議論することで新しい考えが生まれたり、どこかで妥協点を見つけることができたと振り返りました。

一方で、大熊町は宮城と比べ時間がかかっていることから、機運が高まりにくい難しさがあります。原子力災害の遺構として保存するためには大熊町だけの問題ではなく、県内外や将来世代のためにも重要な場所であり、どんな意味を持たせるのか、時間をかけて議論するべきであるという指摘もありました。

・災禍の経験の伝えづらさ

大川小学校は、「学校防災の失敗例」としての場所になっているため、伝えづらく「曖昧にしたほうがいいのではないか」という声も多かったよう。原子力災害とは事象が異なりますが、「向き合いづらさ」「伝えづらさ」という点では近しい点があると感じました。

そのような中でも、2020年から毎年、宮城県の新任の校長先生は大川小学校で必ず語り部を聞くのが恒例になっており、教育委員会も教訓として活かす取り組みがはじまっているとのこと。そのほかにも、教育関係や企業・団体など、多い日で1日7団体もの受け入れがあり、多くの人に学びの機会を提供されています。

また、かつて解体を望んでいた住民が、大川小学校で語り部をしている佐藤さんに、「せっかく残したのだから、ちゃんと伝えてね」と声をかけてくれることも少しずつ増えてきたとのこと。

佐藤さんは、「人によって気持ちが変わっていく時間差はある。将来のこしてよかったと思われる取り組みを現場でつづけていけたらいいと思う。」と話し、「でも、解体してしまったら議論すらできなくなる。」と続けました。

原子力災害も表現しづらいことだからこそ、今は曖昧にせざるを得ないことも、場所があることで、将来向き合うことができるかもしれないという可能性を示してくださいました。

◎グループワーク

今年度、中間貯蔵施設に含まれている6施設は、施設調査が行われるとともに、町民を含む会議体により保存計画の方針が決められます。今後の議論において、費用面などの合理的な情報だけではなく、保存する意義などの要素を民間で考え、町に提出するためにワークショップを実施しています。

第1回に引き続き、藤城光さんにファシリテーターとして協力いただきました。また、日本ファシリテーション協会の田坂逸朗さんには、ワークショップの進め方について事前にご相談する機会をいただき、たくさんの貴重なご意見・お知恵のもと、今回のワークショップを実施することができました。

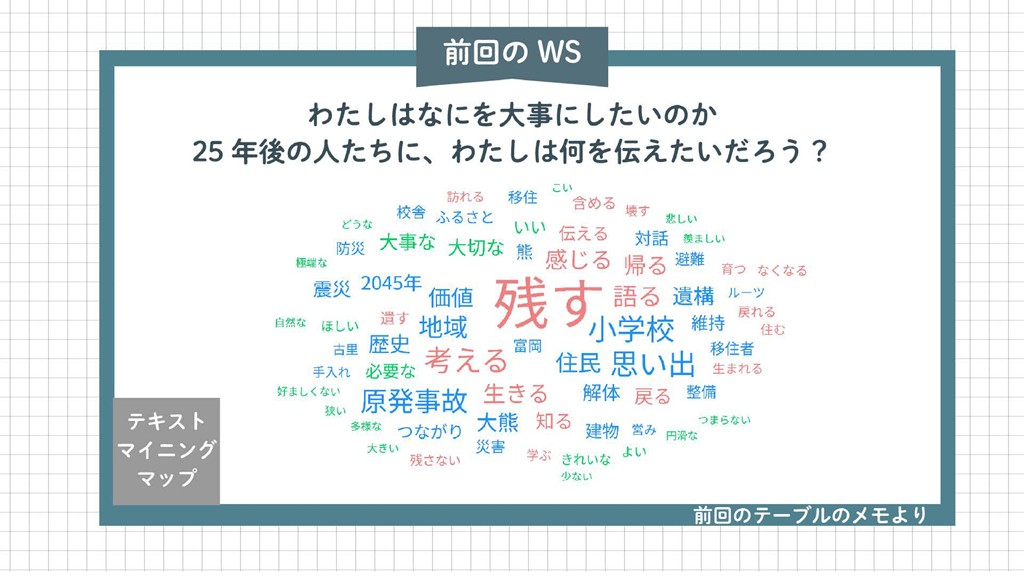

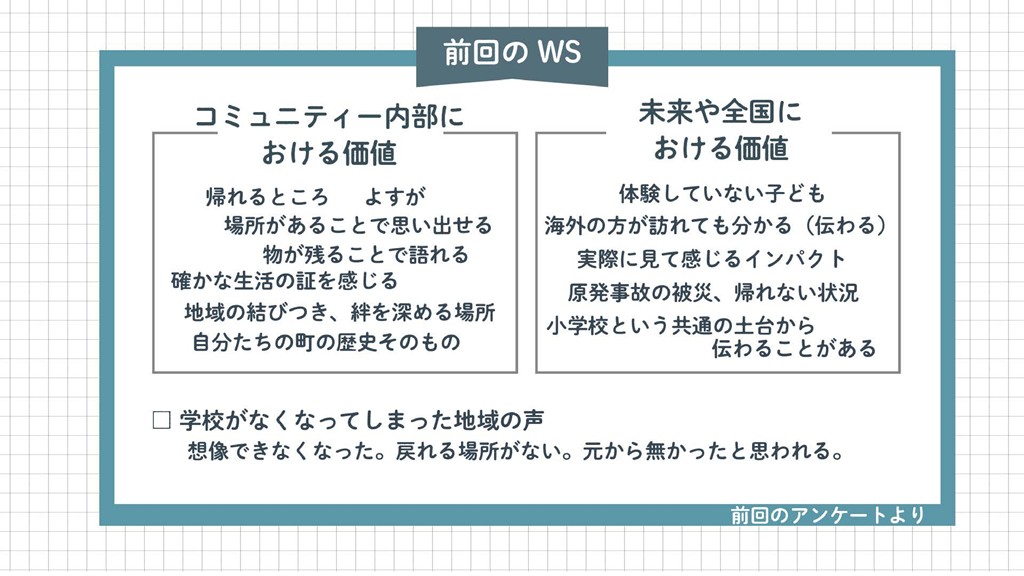

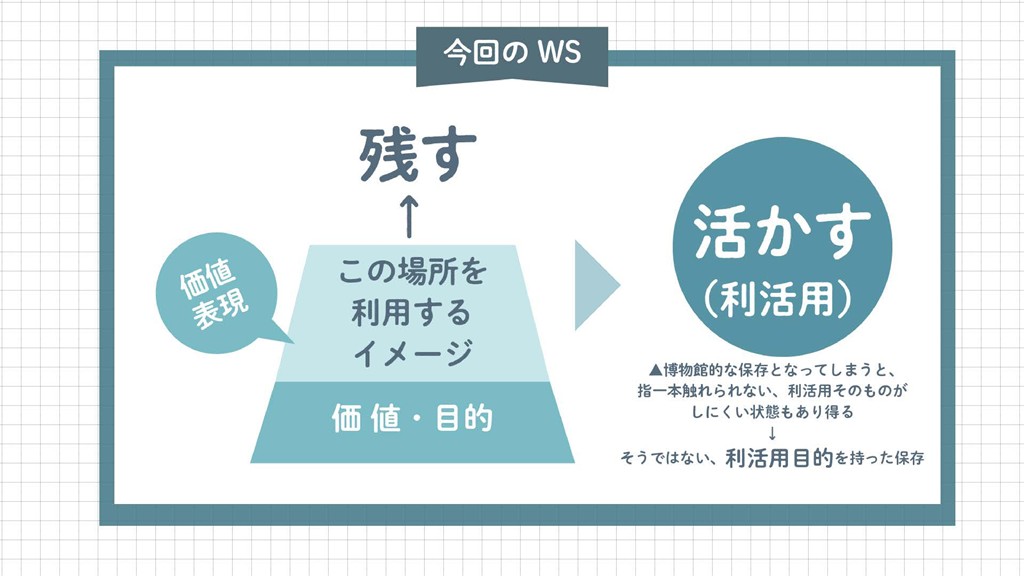

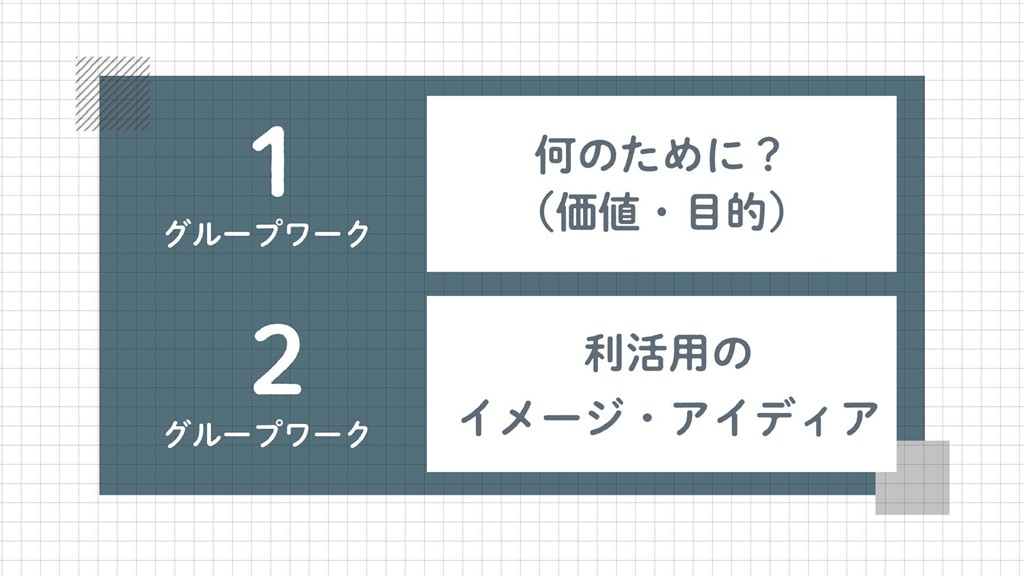

まず、前回のワークショップで話し合われた内容をご紹介。「コミュニティ内部における価値(ふるさとを思い出す・帰ることができる場所)」と「未来や全国における価値(原子力災害を伝え・考えることができる場所)」という大きくわけて2つの価値が共有されました。潜在的な価値が明らかになってきたことから、今回は、具体的に保存活用の「価値・目的」と、「利活用のイメージ・アイデア」を考える機会としました。

今回がはじめての参加という方も多数いましたが、前回同様、ふるさととしての価値と、原子力災害を伝え考えることができる価値を言及する声が多く共有されました。熊町小学校の震災当時の在校生や卒業生からは、「卒業生が思い出を共有できる場を継続してつくることと同時に、移住した方が拠点にして活動を広げる場にできる」など、故郷がよみがえる側面と、新しいつながりを生む側面の、両面を担保できるまちづくりの拠点としての活用も挙げられていました。

また、これらの活用は、町と町民が一体となって実施していくことが重要性であるという声が多く共有されていたことが印象的でした。熊町小学校の可能性は、いわゆる「モノ言わぬ語り部」という意義だけではなく、町民や移住された方、全国の方も一緒に集うような「まちづくりの拠点」として、多様な取り組みが生まれていく可能性を感じました。中間貯蔵施設内であるなどの課題はありつつ、長期避難により機運が高まりにくい大熊町においては、将来的にとても重要な場所になるのではないかと思います。

***

佐藤さんへの質疑応答では、熊町小学校の卒業生のひとりから、「小学校をのこしたいと思っているが、仲間を増やすためにはどうしたらいいか。」という質問がありました。佐藤さんからは、「解体派・賛成派と二分するような呼び方は避けるべき。双方がたくさん話を聴き、価値や市民の願いをなるべく言葉にしたほうがいい。」など、議論を充実させることの重要性が強調されました。

熊町小学校などの思い出の場所を「のこしてほしい」と思っている卒業生や町民は少なくありません。しかし、費用面や中間貯蔵施設の将来の不透明さにより、「のこしてほしい」という気持ちを表現することすら、困難な状況になっているのだと感じます。この企画が、熊町小学校や町の未来をじっくり考えて議論をする後押しとなれば幸いです。

ワークショップは次回が最後となります(第4回は総括としてシンポジウムを行うため)。皆さんのご参加、心よりお待ちしております!

当日の様子は、YouTubeにてアーカイブ映像をご覧いただけます。音声不良により編集しています。ご了承ください。

【企画の背景】

東日本大震災被災地などの各地で、災禍を後世に伝えるための遺構整備が行われており、2025(令和7)年度には、大熊町の中間貯蔵施設内の6施設(以下、旧熊町小校舎等)でも、町による保存・活用に向けた検討がなされる方針が報道されています。町は2025年秋頃より、町民や学識経験者を交えた協議会を設置し、町内外の意見をまとめる方針です(「福島民報」2025/4/25他)。

これまで私たちは、町が検討の対象としている旧熊町小校舎等を、津波災害と原子力災害の伝承のための大切な場ととらえ、伝承活動の実践を行ってきました。そこで町の検討に先立ち、旧熊町小校舎等の保存・活用について、「保存」か「解体」かの単純な二択ではなく、より多様な意見や想いを共有するために、特別企画 「遺構と地域の未来を語り合う場」を全4回シリーズで、おおくまふるさと塾とともに開催しています。

この特別企画は、旧熊町小校舎等の遺構が、現在生きている人たちや次世代にとってどのような影響をもたらすのか、あるいはどのような価値があるのか、まずは多くの声を集め、共有・発信し学びあいの機会となるよう実施しています。また、この企画で共有された意見は、今後の中間貯蔵施設内の6施設の保存・活用の議論がより充実したものとなるよう、町と共有します。

【今後の予定】

第3回10/12(日)ワークショップ

@CREVAおおくま 1階会議室

ゲスト:多賀俊介さん(廣島・ヒロシマ・広島を歩いて考える会)

https://okuma-future.jp/news/2025/08/post-269/

第4回10/19(日)シンポジウム

@Linkる大熊 多目的ホール(大熊町大川原字南平1207-1)

https://okuma-future.jp/news/2025/08/post-271/

※本事業は、3.11メモリアルネットワーク基金助成事業、Civic Force「NPOパートナー協働事業」として実施しています。